Los comités de pesca son espacios de participación ciudadana en los que, mediante co–participación, se informan, analizan, proponen y deciden aspectos del manejo pesquero. En ellos participan productores, gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil (OSC) interesadas en la pesca. Este modelo de gobernanza ha sido promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en foros internacionales sobre pesca, como el Código de Conducta para la Pesca Responsable (1995) y las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (2015), así como por la Convención de Diversidad Biológica (CBD) mediante las Metas de Aichi sobre la Diversidad Biológica (2011). En estos foros se sugiere que los modelos de gobernanza participativa tienen una mayor probabilidad de implementar estrategias de manejo integrales que aborden las múltiples interacciones que suceden en una pesquería.

El co – manejo, como se le denomina a esta forma de gobernanza, es fundamental para la implementación de un Enfoque Ecosistémico Pesquero (EEP), el cual reconoce que los recursos pesqueros forman parte de sistemas socioecológicos (SES, por sus siglas en inglés) donde interactúan el ecosistema costero, los recursos pesqueros, los pescadores y el sistema de gobernanza.

Para ello, se espera que todos los actores involucrados en el manejo de las pesquerías participen activamente. El gobierno establece el marco jurídico que da formalidad al co – manejo, coordina las labores institucionales y define responsabilidades; los pescadores adoptan prácticas responsables de manejo y buscan soluciones a los problemas del sector; los académicos realizan evaluaciones biológicas de los recursos y valoran los aspectos socioeconómicos alrededor de las pesquerías; y las OSC asesoran en la definición de políticas adecuadas y coordinan tareas específicas.

Mediante el estudio de dos comités de pesca exitosos en México —el Comité Consultivo para la Pesquería del Mero en Yucatán (CCPMY) y el Comité Técnico para el Estudio de los Pelágicos Menores (CTEPM)— se analiza cómo la gobernanza que se practica en ellos facilita u obstaculiza la implementación de un EEP.

Hallazgos:

Comité Consultivo para la Pesquería del Mero en Yucatán (CCPMY)

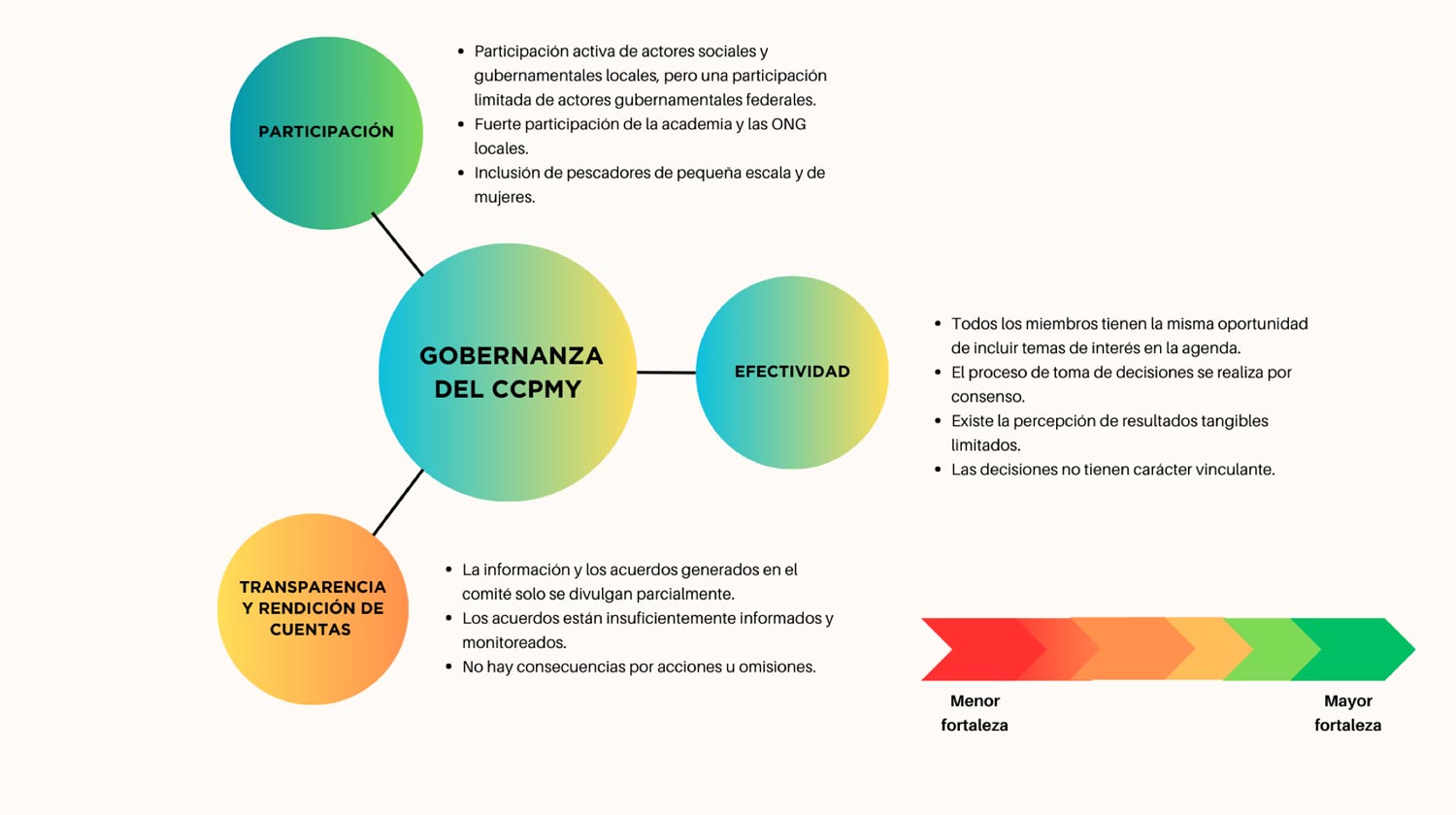

Por iniciativa del sector productivo y apoyados por la FAO, la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) y el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera (CRIAP) de Yucalpetén, el CCPMY se conformó en 2017. Ha sido uno de los comités más dinámicos con 15 sesiones en sus primeros cinco años de operación. La estructura del CCPMY le permite analizar los problemas de la pesquería del mero desde un enfoque integral. Una de sus grandes fortalezas es la participación inclusiva de productores ribereños y de mediana altura. Es un espacio plural donde la participación de la academia y las OSC en las reuniones ha permitido integrar información técnica-científica en las discusiones. De la misma manera, la participación de otros actores relacionados con la seguridad ha facilitado la comprensión y análisis de los problemas relacionados a la pesca ilegal. Sin embargo, el CCPMY presenta limitaciones para integrar de manera efectiva las discusiones en la toma de decisiones. Esto se debe a la poca vinculación del comité con esferas superiores de decisión. Asimismo, es necesario mejorar la transparencia y rendición de cuentas que permitan que la información y las decisiones del comité fluyan mejor entre todos los actores.

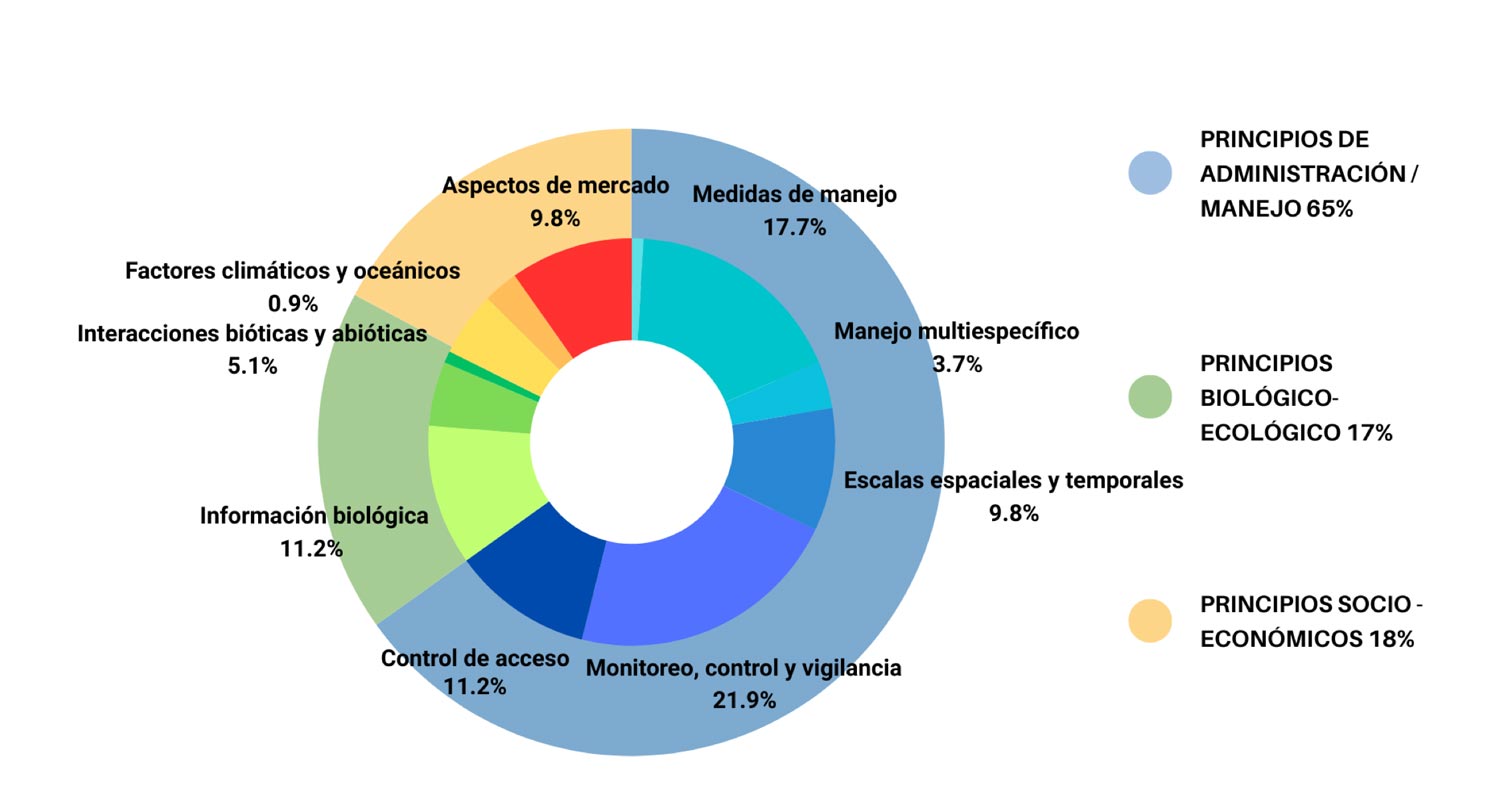

Entre 2017 y 2022, el CCMPY se discutieron 215 temas, de los cuales el 65% se centraron en principios de administración / manejo pesquero, siendo el monitoreo, control y vigilancia el tema prioritario. Los principios socio – económicos abarcaron el 18%, de las discusiones, destacándose los incentivos de mercado y la relación que existe entre los mercados internacionales y pesca ilegal. El 17% restante se dedicó a principios biológico – ecológicos, como el ciclo reproductivo y los indicadores biológicos del mero, con poca atención al cambio climático.

Comité Técnico para el Estudio de los Pelágicos Menores (CTEPM)

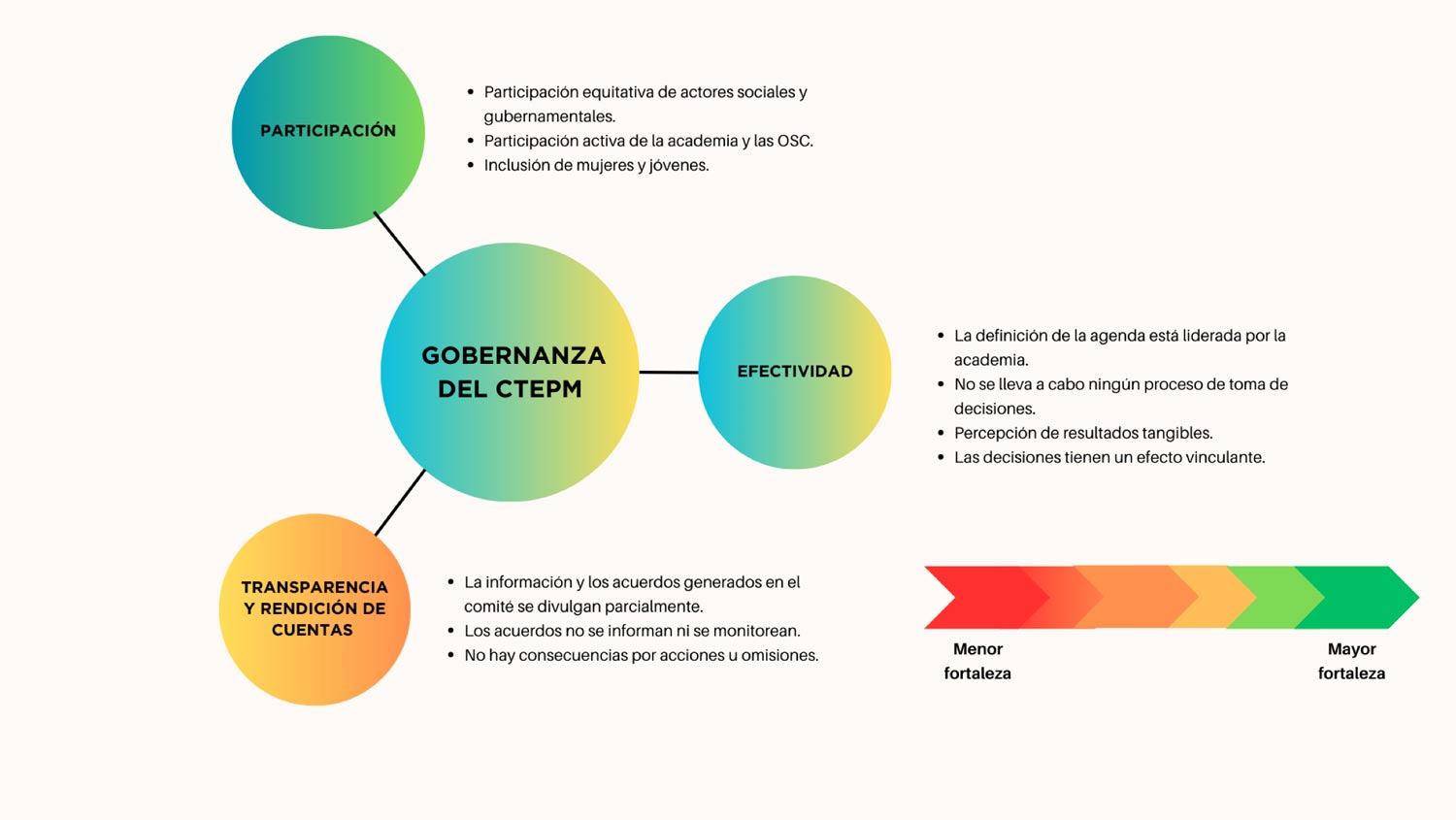

El CTEPM con más de 30 años de existencia, reúne a investigadores, funcionarios de gobierno y productores para discutir diversos aspectos de la pesquería de pelágicos menores. Es un espacio inclusivo en el que participan mujeres, jóvenes y cualquier interesado en el tema. Funciona de manera independiente de la autoridad administrativa (CONAPESCA), ya que la coordinación y financiamiento de su operación recaen en la academia junto con el IMIPAS (antes INAPESCA), con el apoyo de la industria pesquera. Según la normativa, las opiniones técnicas del CTEPM son vinculantes, sin embargo, las recomendaciones que emanan de ahí no siempre se traducen en decisiones de manejo, debido a los procesos complejos y burocráticos que recaen en otras esferas del gobierno como el legislativo. Además, el CTEPM también juega un papel clave en la certificación del Marine Stewardship Council (MSC), lo que le ha otorgado una gran legitimidad. Esta certificación beneficia a la industria pesquera, y para las autoridades, el CTEPM es un espacio que facilita la implementación de medidas de manejo. Finalmente, el CTEPM cuenta con mecanismos para comunicar al público los temas abordados en los talleres o encuentros. Sin embargo, no son publicados en su totalidad, y los acuerdos no se informan ni se monitorean periódicamente.

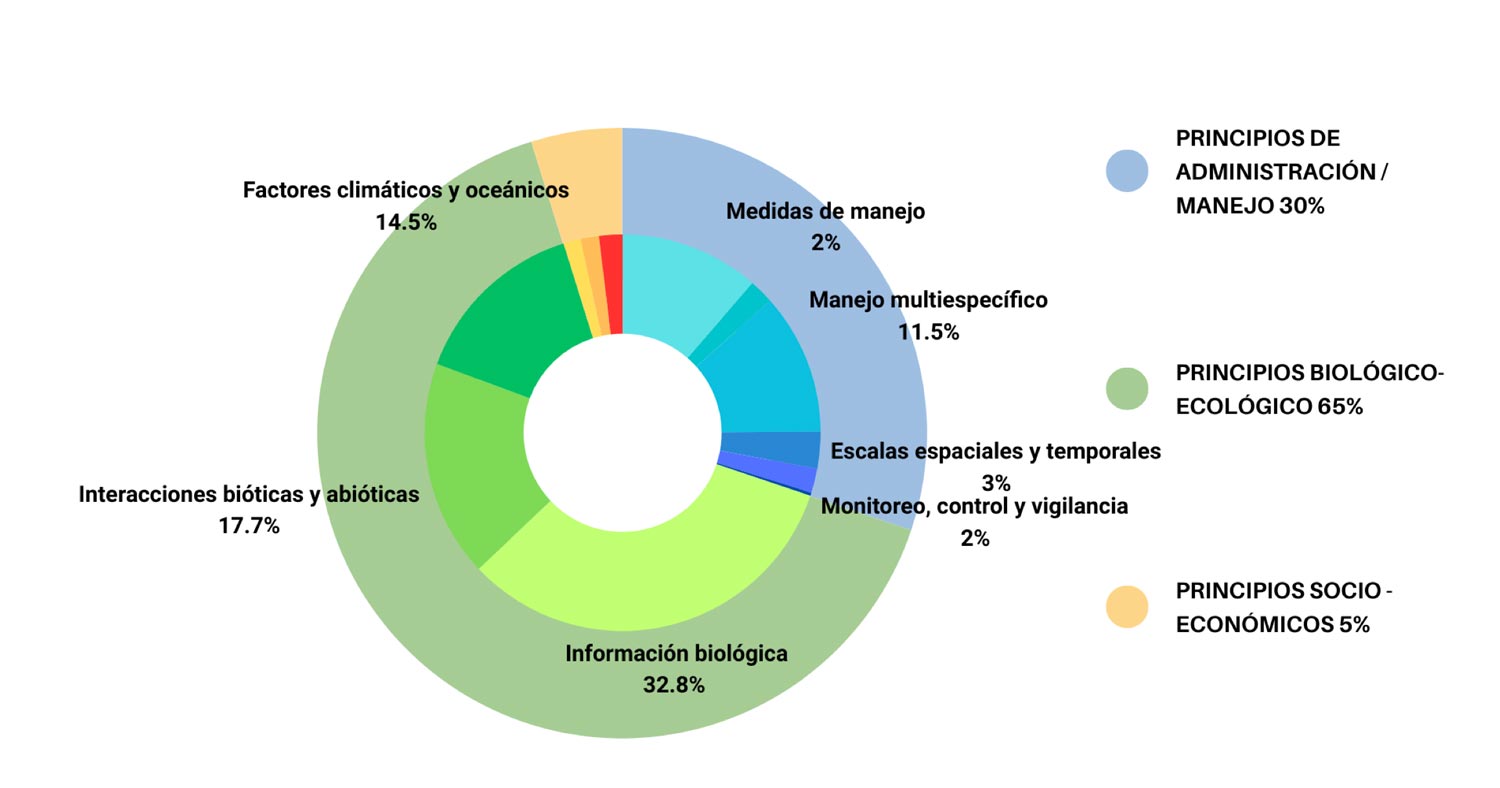

El diseño institucional del CTEPM facilita la discusión de aspectos ambientales, normativos, sociales y económicos. No obstante, el EEP no es una perspectiva que se plasme en la definición de los temas a discutir. El CTEPM privilegia los aspectos ambientales – ecológicos, mientras que los aspectos sociales y económicos son poco atendidos. Se revisaron 645 resúmenes que abarcaban 1,204 temas relacionados con los principios del EEP. El 65% de los temas se enfocaron en los principios biológicos y ecológicos, destacando la importancia de los indicadores biológicos y ambientales, y los efectos de fenómenos climáticos como El Niño. El 30% de los temas se centró en los principios de manejo pesquero, donde se discutieron medidas de gestión como límites de tamaño y controles de captura. Solo el 4.8% de las discusiones abordó principios socioeconómicos con énfasis en el potencial de exportación de sardinas y la eficiencia del procesamiento industrial.

Conclusiones:

- Los modelos de gobernanza participativa facilitan la discusión de aspectos ambientales, normativos, sociales y económicos, pero no garantizan la adopción de un EEP.

- Los principios socioeconómicos del Enfoque Ecosistémico de la Pesca (EEP) aún no se integran plenamente en los comités, lo que evidencia la necesidad de un esfuerzo más deliberado para incorporar de manera integral todos los aspectos que este enfoque contempla.

- Existen aspectos del diseño institucional de los comités, como la transparencia y la rendición de cuentas, que deben fortalecerse para administrar las discusiones y acuerdos de manera más estratégica.

- Es preciso fortalecer el efecto vinculante de Comités en México para mejorar su efectividad.

- Los estándares de certificación promueven la implementación del EEP al integrar aspectos sociales en sus criterios de evaluación.

En síntesis, la gobernanza participativa es una condición necesaria pero no suficiente para adoptar un EEP. Se requieren de otras condiciones para traducir esa diversidad de visiones en la adopción de un EEP tales como el fortalecimiento del diseño institucional de los comités de pesca, el establecimiento explícito de metas con criterios del EEP traducidos en planes anuales de trabajo, y su incorporación desde una política de Estado.

Si quieres conocer más sobre esta investigación te invito a leer el artículo “Do participatory governance models in fisheries lead to ecosystem-based fisheries management?” publicado en la Revista Marine Policy o bien puedes encontrar la investigación completa en la tesis doctoral La Incidencia de los Comités de Pesca en la Sostenibilidad de los Recursos Pesqueros.